AI技术在课堂教学中的重要性日益凸显,它不仅能够个性化地满足学生的学习需求,还能为教师提供强大的数据分析支持,从而优化教学方法和内容。通过智能分析学生的学习行为和成绩,AI可以帮助教师识别学生的强项和弱点,进而提供定制化的辅导方案。此外,AI技术还能通过虚拟现实和增强现实等手段,为学生创造沉浸式的学习体验,激发他们的学习兴趣和创新思维。基于AI技术在教育领域的巨大潜力,我校特别举办“AI赋能课堂教学”青年教师人工智能公开课活动,旨在鼓励师生共同探索和实践人工智能在教学中的应用,推动教育模式的创新与发展。

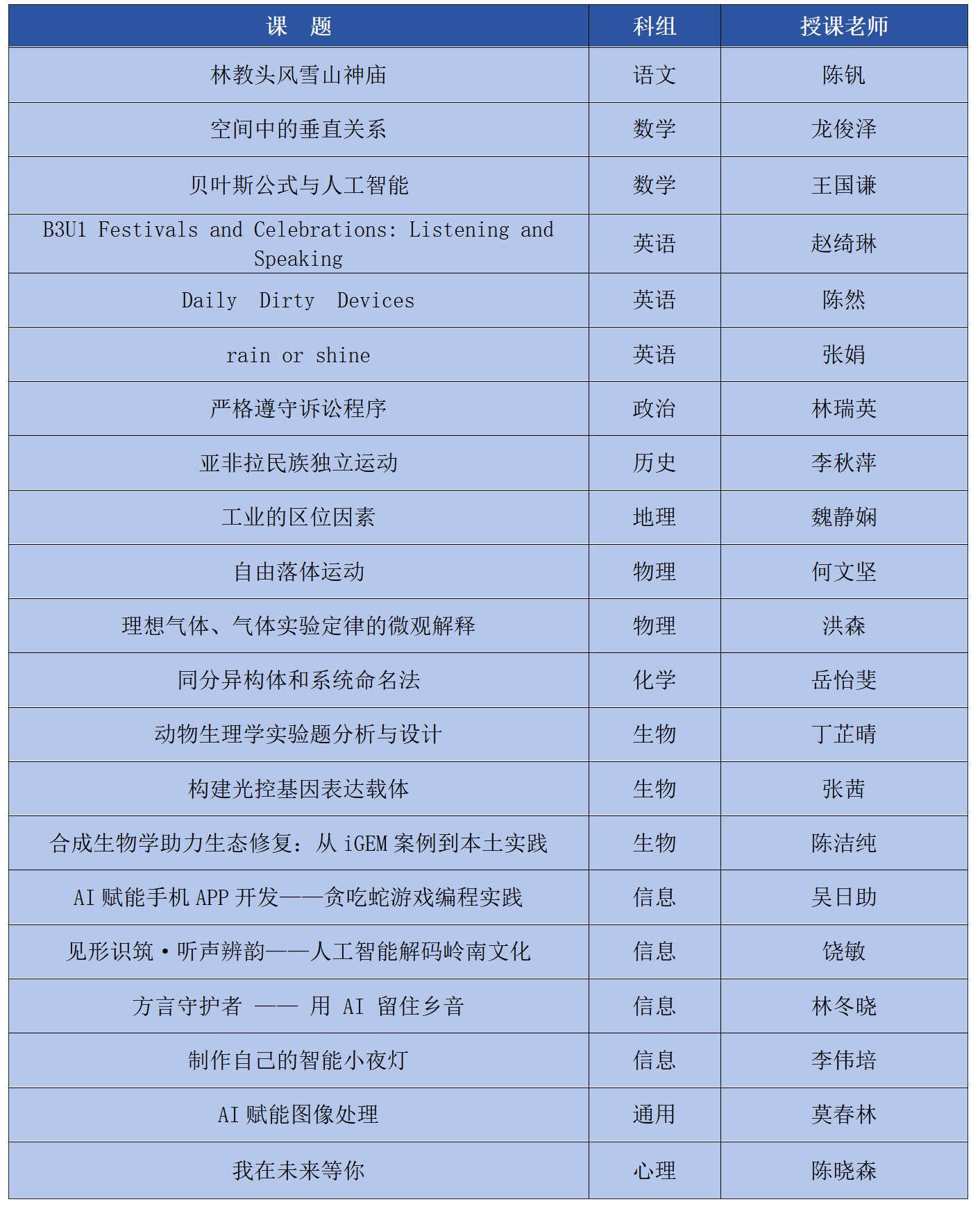

语文科组

语文科组陈钒老师的《林教头风雪山神庙》课堂,让学生提供关键词,运用AI生成林冲的人物形象图,生成林冲的人物形象。通过人工智能技术与语文教学的创新融合,巧妙地将传统文学赏析转化为人工智能的动态交互体验,既检验了学生对文本细节的把握能力,又通过即时反馈机制,激发了学生的深度参与,以可视化手段使林冲的文学典型形象跃然眼前。AI技术不仅是教学工具,更成为推动学生主动探究的认知脚手架,在学生和经典文学作品之间架起了一座桥梁。

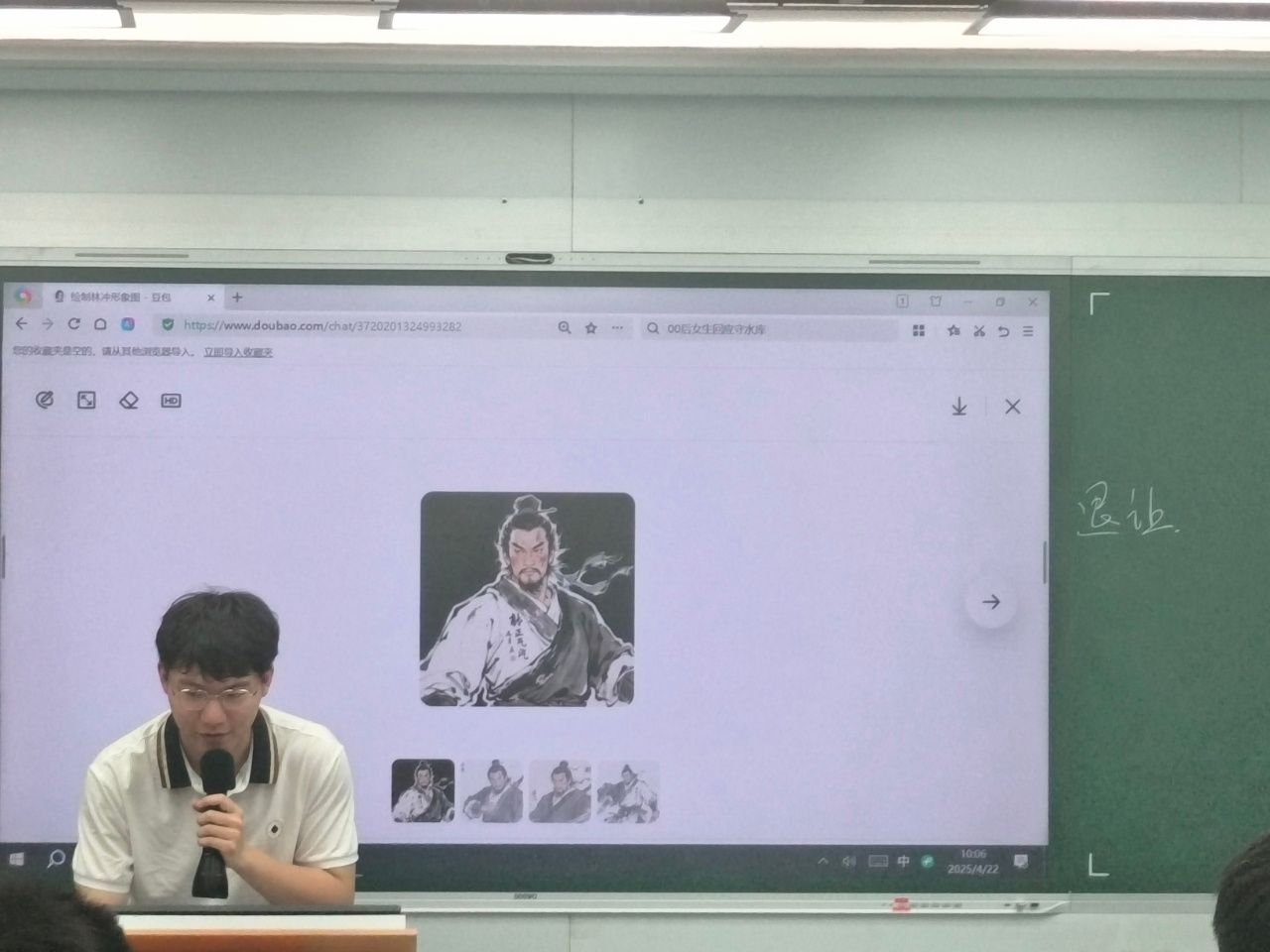

数学科组

数学科组龙俊泽老师的《直线与平面平行》课堂,运用AI生成了古希腊伟大数学家欧几里得数字人,让学生与欧几里得近距离接触,探索空间几何中直线与平面的位置关系。展现了人工智能技术与数学教学的创新融合,巧妙地将常规授课转化为人工智能的交互体验,让学生深度参与到课堂当中,激发了学生对立体几何的研究兴趣。

数学科组王国谦老师的课题是《贝叶斯公式与人工智能:鸢尾花分类问题》,以“鸢尾花分类问题”为案例,讲解如何运用正态分布和条件概率的知识,推导“贝叶斯分类方法”的数学原理,据此设计出一个“知鸢尾花尺寸猜品种”的“初级AI”,并在“高级AI”deepseek帮助下,编写代码实现了这个“初级AI”,这种新颖的数学建模课激发同学们对人工智能的兴趣与思考,增强同学们对于数学的学科认同感。

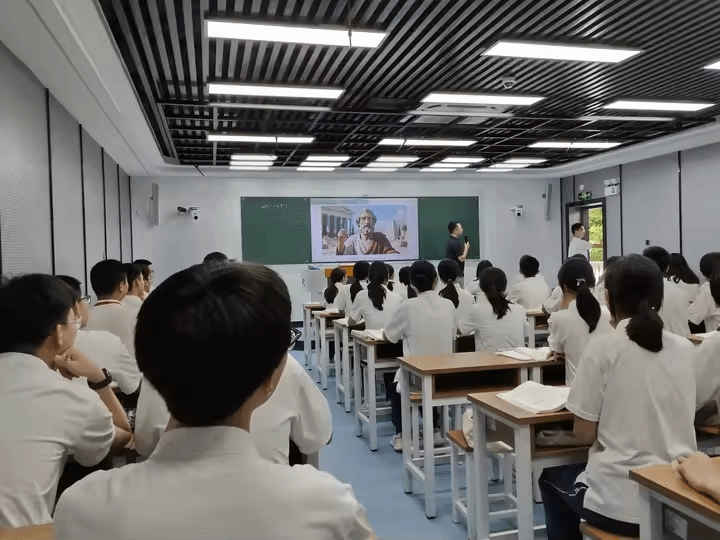

英语科组

英语科组赵绮琳老师的Festivals and Celebrations 听说课以"文化推广大使"项目为主线,以三个趣味游戏激活学生背景知识,结合课本听力材料训练关键信息捕捉能力;引入 AI 数字人虚拟形象"Nina"发布实践任务,指导学生借助AI智能体"Professor Liang"进行节日文化探究,各小组利用平板设备开展实时人机问答;最后,通过AI生成的"巴西学生大使"演讲范例,直观呈现表达框架与评价标准。整堂课通过项目式任务驱动和AI技术辅助,有效实现"教学评"一体化,学生在真实语境中提升语言应用能力,充分体现核心素养的进阶培养目标。

英语科组陈然老师的 “Daily Dirty Devices” 英语跨学科报刊阅读课,以 AI 技术为支点撬动英语与生物知识的融合,打造了兼具实践性与科技感的英语阅读实践课堂。陈然老师利用国家中小学智慧教育平台资源关于细菌在生活中的应用的视频引导学生辩证看待问题,并完成最后的海报制作任务。整堂课中,AI 技术成为了情境创设的“可视化工具”,而实验环境的真实介入,则让跨学科学习从文本走向实操,充分展现了 “技术赋能实践,学科融合育人” 的创新理念。

英语科组张娟老师的rain or shine以“日常分享博主”项目为主线,课堂通过AI生成视频和图片作为教学资源激发学习兴趣,引入虚拟形象Peter和Helen导入主题。读中环节通过阅读任务,运用5e教学法和3e结构为学生读后输出环节搭建脚手架。在学生展示环节,借助AI点评提升学生记叙文的写作能力,实现智能教学评价。

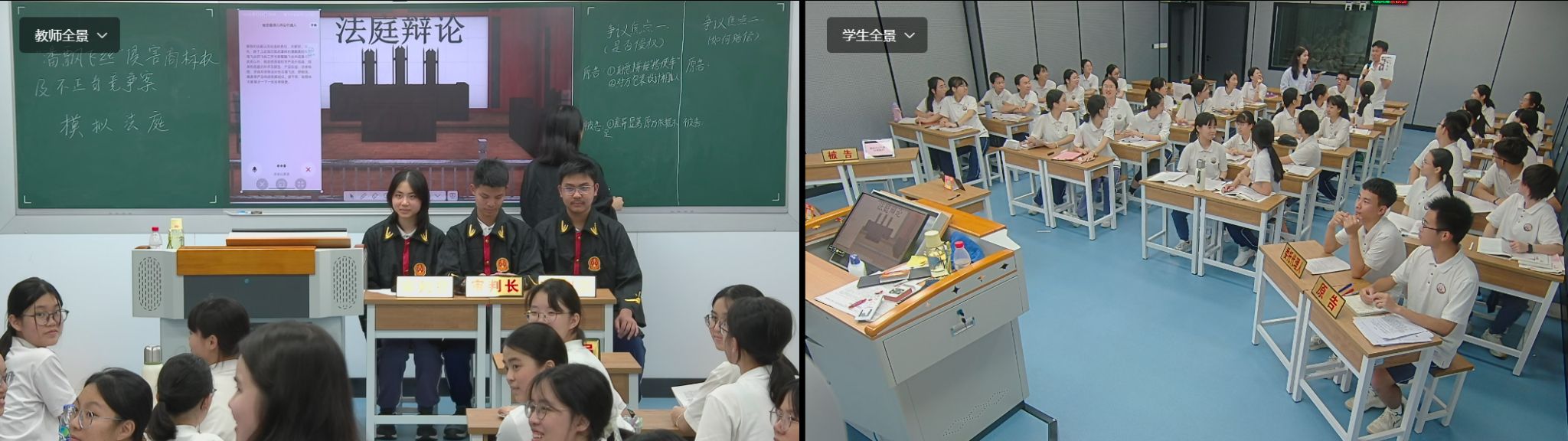

政治科组

政治科组林瑞英老师以“潘飘飞丝案”模拟法庭为依托,讲解诉讼程序知识。课堂通过AI制作的图标识别网页小游戏导入,激发学生对于“商标权益保护”的兴趣。在撰写起诉状环节,借助AI进行文本分析和规范性点评,以提升学生法律文书撰写能力;模拟法庭中,创建AI智能体担任被告诉讼代理人,AI文生图制作“证据”,通过学生与AI智能体的实时对话辩论激发学生思辨。通过人工智能的应用,让学生在实践中深化对知识的理解,增强了法律素养,助力高效课堂的构建。

历史科组

历史科组李秋萍老师完成了《亚非拉民族独立运动》的人工智能公开课。李老师借助数字人技术,生动呈现玻利瓦尔的人物故事,让学生仿若置身那段波澜壮阔的历史之中;运用AI生成《百年孤独》虚构事件与联合果品公司真实历史之间隐秘关联的材料,引导学生透过文学的镜像洞察拉美独立运动的复杂性;利用AI智能体实时对话点评学生课堂探究的回答,推动教学评一体化落地。这节课实现了人工智能与历史教学的深度融合,将抽象复杂的历史知识直观呈现。课堂以技术重构历史时空,既强化了学生对独立运动逻辑的宏观把握,又通过数字人叙事深化个体命运与时代浪潮的关联思考。

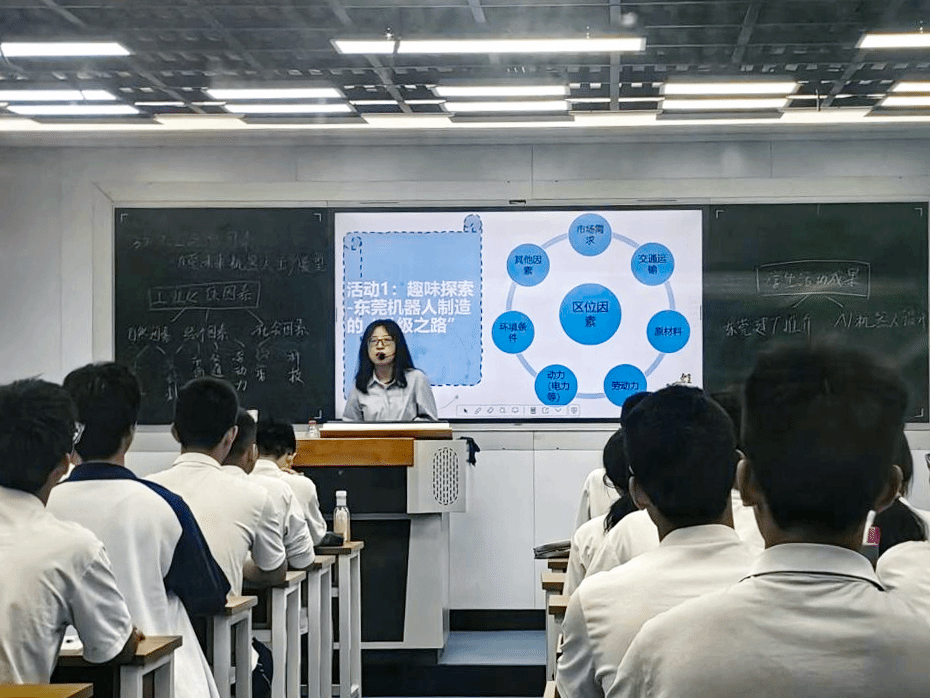

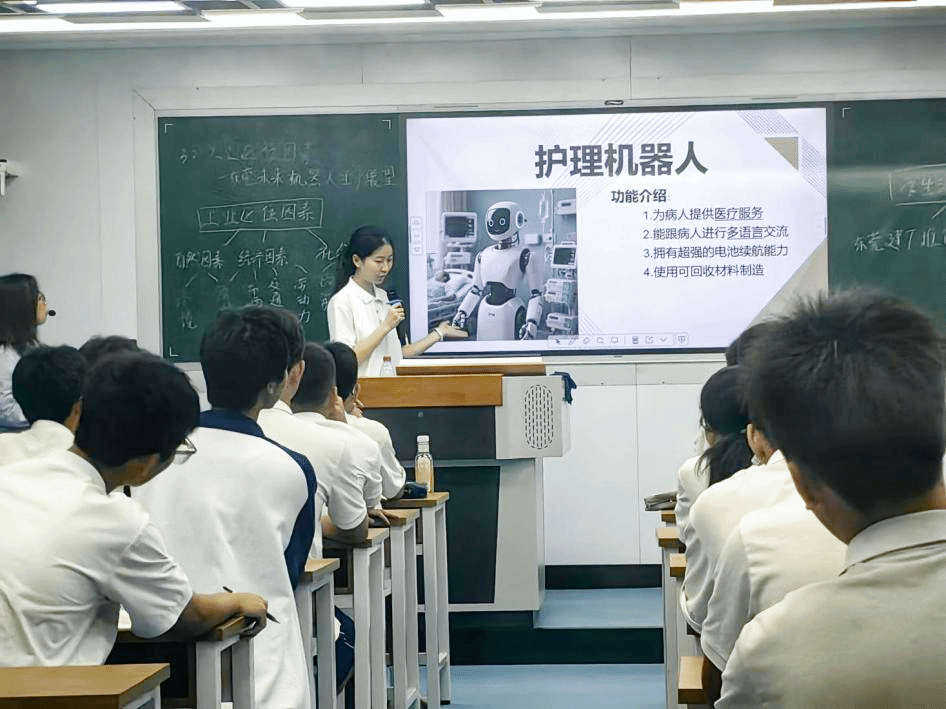

地理科组

地理科组魏静娴老师围绕《工业区位因素——东莞机器人未来生产展望》进行。整堂课设计为一节别开生面的活动课程。课程以大疆、李群自动化等众多高新技术企业扎根东莞发展位切入点,探索东莞机器人制造的升级之路,最后展示同学们运用AI工具精心设计机器人。课堂以AI技术为有力工具,设计独具匠心,以落实课程标准要求为核心目标,让学生在探究中深入了解家乡的产业发展,增强对家乡的认同感与自豪感。

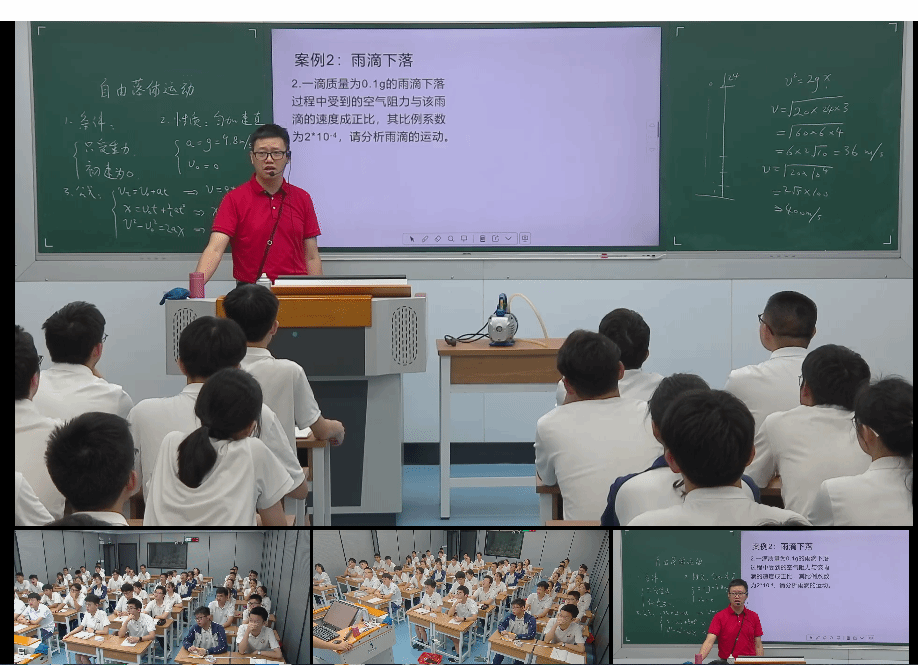

物理科组

物理科组何文坚老师完成AI课堂《自由落体运动》。何老师通过AI技术,让亚里斯多德与伽利略直接就落体运动与学生展开一场跨越千年时空的对话,得到自由落体运动的条件,结合东莞真实发生案例——“苹果伤人”案件,对落体运动进行分析,再计算雨滴下落速度大小,并应用Deepseek进行现场解答,编程得到雨滴下落过程中速度随时间变化的图像。课堂借助AI技术有效解决实际问题,进一步延伸和拓展学生解决问题的思路与方法,显著提升学生的关键能力。

物理科组洪森老师完成《带电粒子在匀强磁场中的运动——最值类问题求解》的AI课堂。课堂以旋转圆模型的经典例题为切入口,带领学生深入探讨上下临界状态的两种求解路径,并让MathGPT生成了解题的动画视频,该视频以可视化的方式呈现了数学 AI 模型的逻辑推演过程,并通过 "人机协同探究" 环节,带领学生现场指导MathGPT,通过补充粒子运动的物理情境和边界条件,AI进而能够正确计算出答案。结合AI技术深化了学生对物理本质的理解,有效规避了常见思维误区。为AI赋能课堂提供了一个新的思路。

化学科组

化学科组岳怡斐老师以同分异构体教学为载体,展示了人工智能技术在化学课堂中的应用。岳老师利用AI教学设计平台,深入分析了同分异构体教学主题。该平台整合了大量教学资源与学生学习数据,提供了丰富的教学策略和案例参考。基于此,岳老师精心设计了教学流程,明确了教学目标,确保了课堂内容既符合课程标准,又能满足学生个性化学习的需求。同时,岳老师引入了MolView分子可视化工具,创建并实时展示了同分异构体的3D模型。学生们可以自由旋转、缩放模型,从不同角度观察结构细节,直观地看到碳链的长短、支链的位置以及官能团的分布差异。这种直观的视觉体验降低了空间想象的难度,帮助学生理解结构特点。在操作模型的过程中,学生们积极讨论、提问,课堂氛围活跃,学习效果显著提升。

生物科组

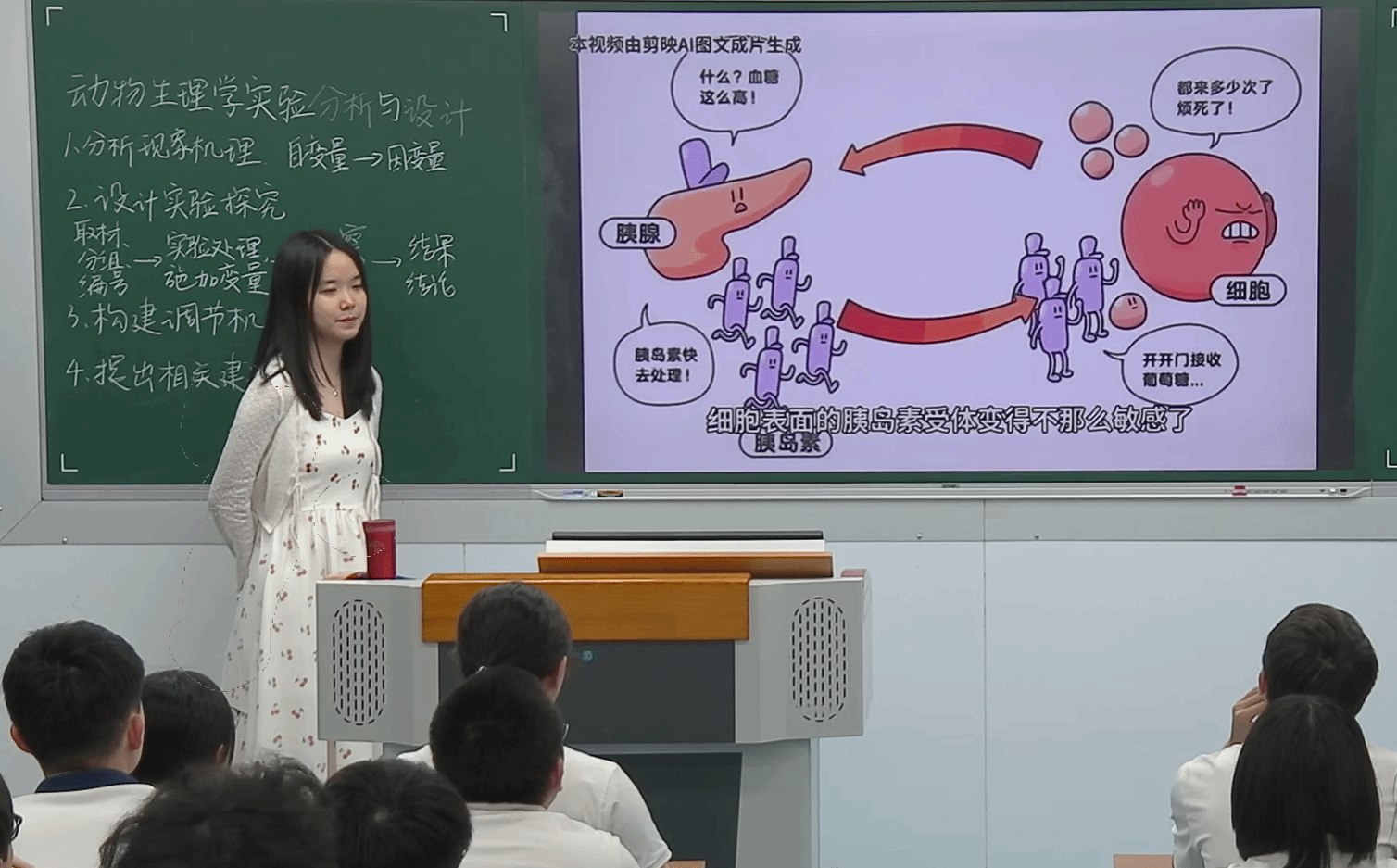

生物科组丁芷晴老师以胰岛素抵抗症状的治疗为主题,关注人类健康生活,串联“动物生理学实验分析与设计”专题复习。课堂以deepseek梳理总结近年高考考查内容,直击考点;通过AI小游戏明确不同类型糖尿病的致病机理,在激发学生学习动力的同时突破教学重点;最后通过AI软件批改学生实验设计方案,实现智能教学评价;课堂结尾利用图文成片技术介绍引发胰岛素抵抗的不良生活习惯,强化学生健康生活意识,强化学生社会责任意识,探索“AI技术赋能学科核心素养提升”的实践方法。

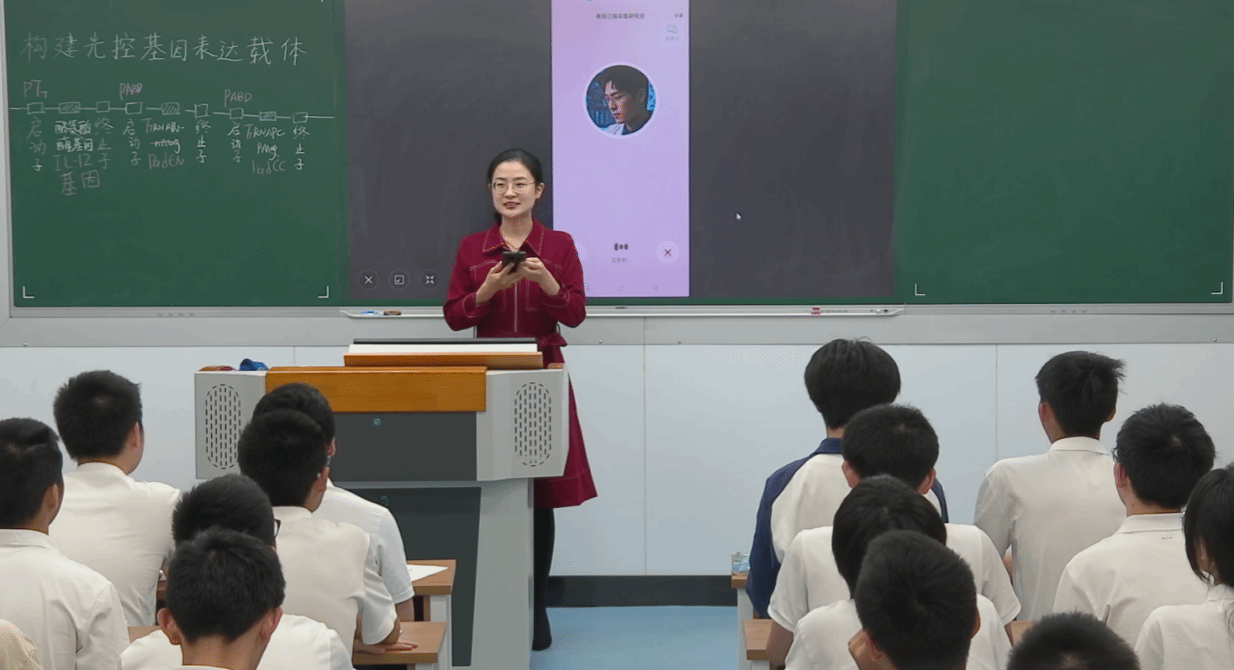

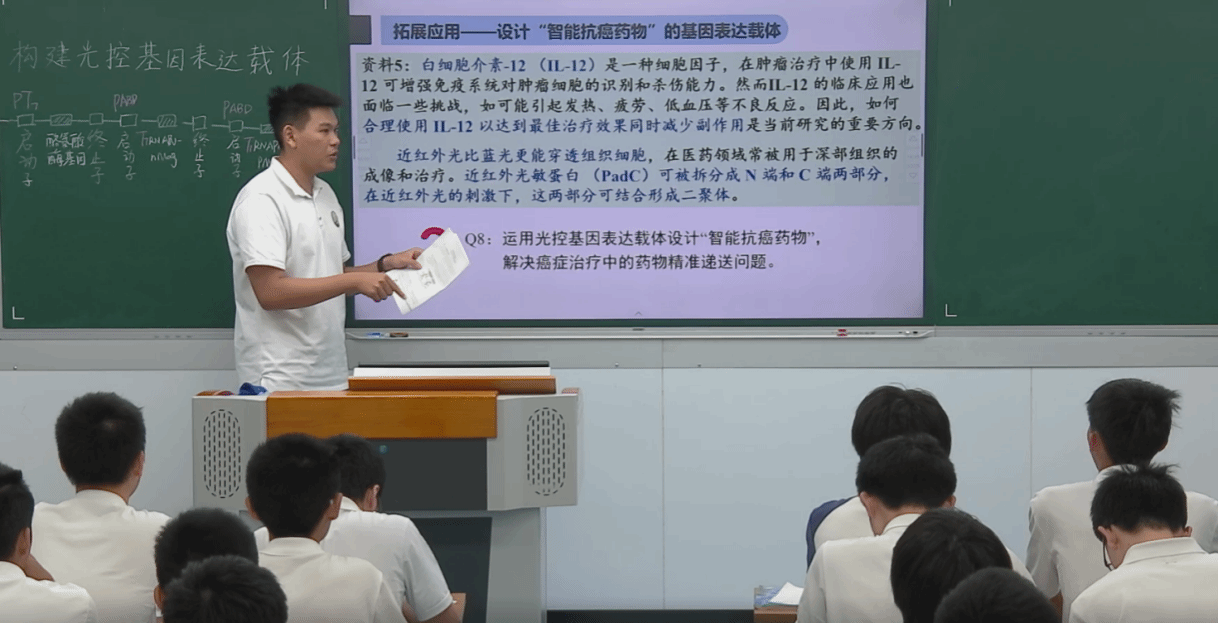

生物科组张茜老师以"构建光控基因表达载体"为核心主题,通过"AI智能体+网页小游戏+图文生视频"三维联动构建沉浸式学习场景。课前配合"图文生视频"技术将抽象分子机制转化为视频演示;课中利用AI小游戏模拟基因编辑场景激发探究兴趣;课堂尾声以问题串引导知识迁移,鼓励学生实现从光控染色纺织品到设计智能靶向给药系统。 全程通过AI技术进行虚拟现实模拟、高考真题嵌入等方式精准对接考点。

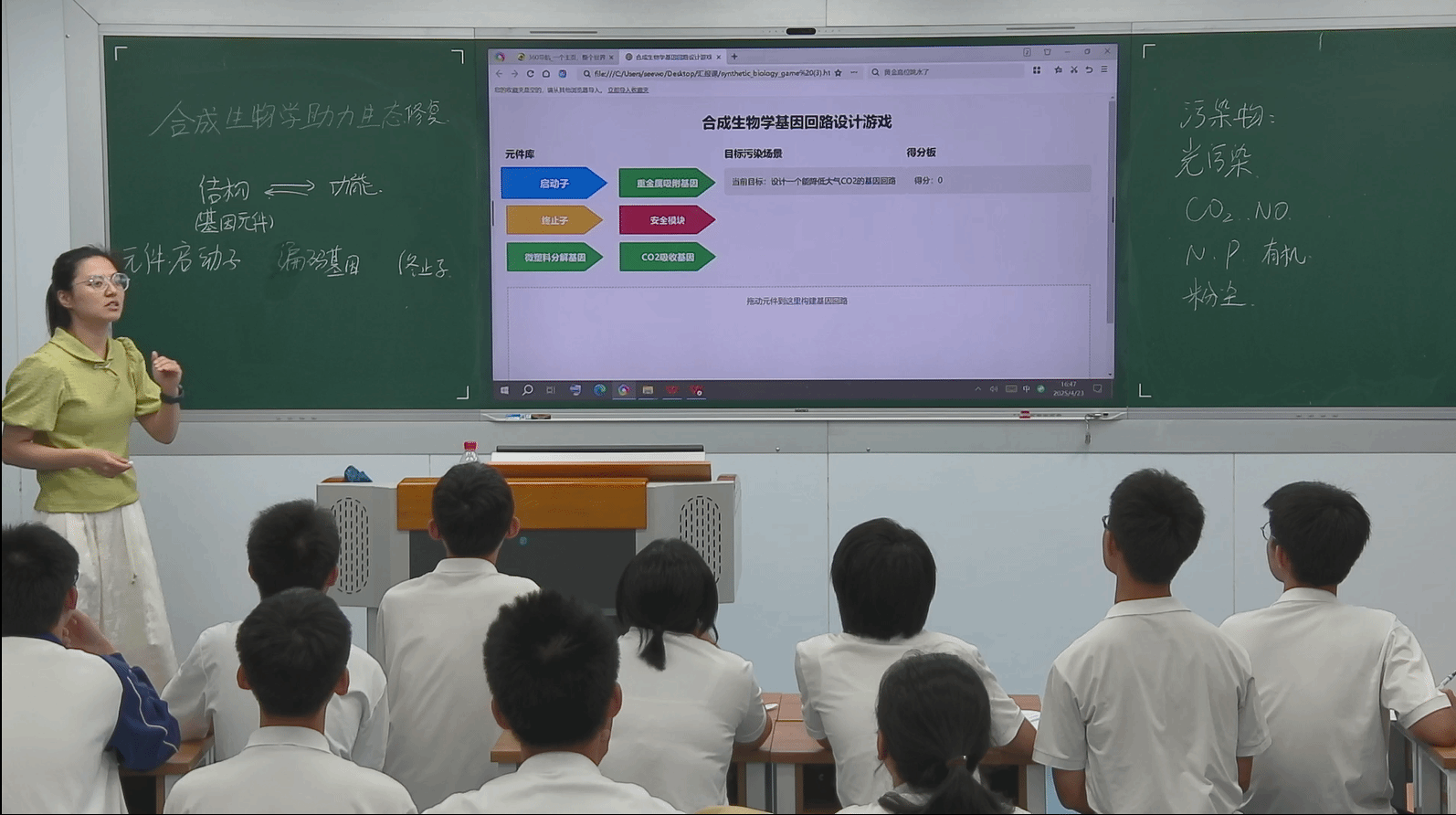

生物科组陈洁纯老师的《合成生物学助力生态修复:从iGEM案例到本土实践》,实现了从"知识迁移"到"生态修复"项目实战,实现模块化教学×工程思维的跨学科实践。 通过AI虚拟现实模拟工程菌降解塑料、藻类吸收氮磷等生态修复场景,利用AI软件将真实工程问题转化为可交互的网页小游戏,帮助学生掌握基础生物知识。在解决 “如何提高蓝藻 NADH 含量”“如何增强希瓦氏菌抗逆性” 等真实技术难点中,融入生物信息学、环境工程学知识,促进生物、化学与工程领域的深度融合。

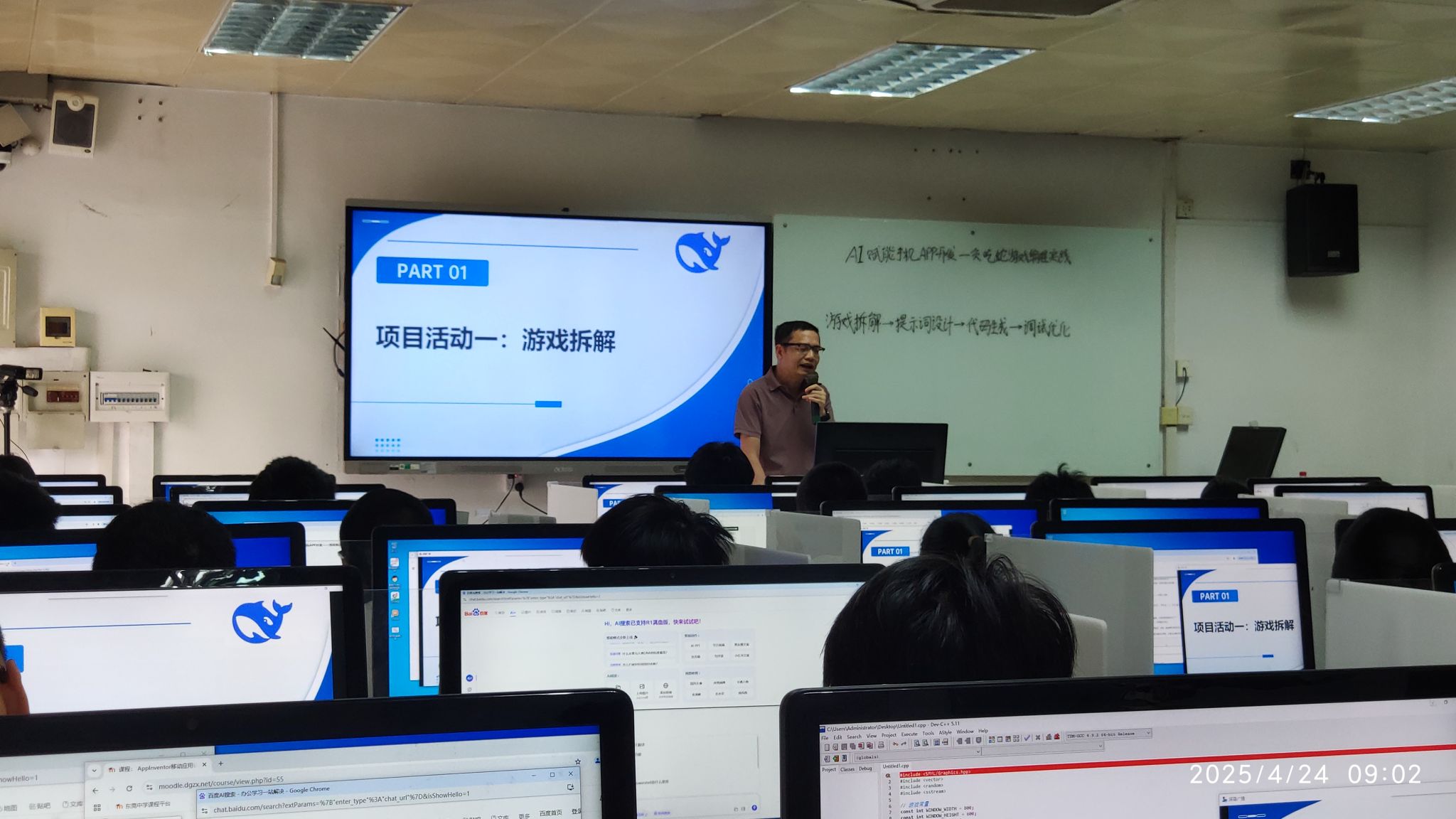

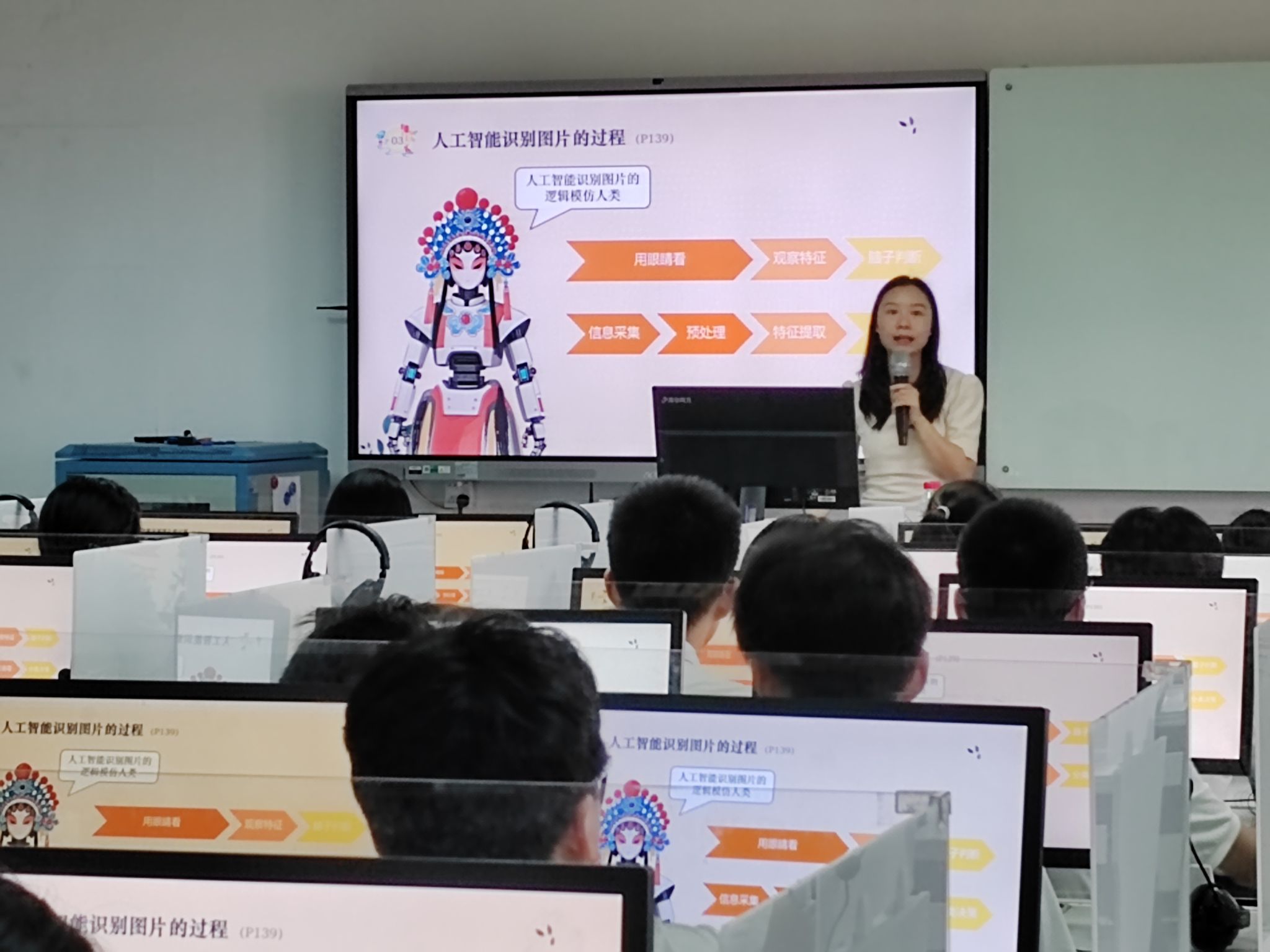

信息科组

信息科组吴日助老师运用AI技术完成编程课《AI赋能手机APP开发——贪吃蛇游戏编程实践》。该课以游戏编程为主题,采用任务驱动法与讨论法,教学过程分情境导入、游戏拆解等环节。吴老师邀请学生上台挑战AI制作的贪吃蛇游戏以激发学习兴趣,学生在AhaSlides平台积极参与游戏拆解明确游戏要素。凝练提示词环节,学生经小组讨论整合游戏要素关键词为AI能理解的提示词。代码生成与调试环节,学生观看微课熟悉操作,小组分工协作用DeepSeek生成游戏代码的方法完成任务,展现了同学们的创新精神,培养严谨工程态度与负责任的技术使用习惯。

信息科组饶敏老师完成了《见形识筑·听声辨韵——人工智能解码岭南文化》的AI课堂。课堂以“人工智能解码岭南文化”为主题,通过三个活动串联起“文化感知—技术探究—实践应用”的教学闭环。教师以“图像识别”为例,生动对比人类与AI的图像识别逻辑,引出卷积神经网络(CNN)的核心原理。随后,学生通过“体验卷积计算过程”活动,亲手操作水平与垂直卷积核,理解特征提取的数学本质,感受AI“观察”世界的方式。AI技术将复杂算法具象化的设计,让深度学习变得触手可及。

信息科组林冬晓老师的《方言守护者 —— 用 AI 留住乡音》课中,“用 AI 留住乡音” 的理念贯穿始终。课程以学生为主体,巧妙设置情境导入、实践探究等环节,将人工智能技术与方言保护深度融合,打造出别具一格的课堂。课上,学生们依托浦育在线平台,化身 “AI 小专家”,亲手训练乡音识别模型,直观感受 AI 技术的神奇魅力。在知识讲解环节,林老师借助生动的微课视频,深入浅出地剖析语音识别原理,并引导学生以小组为单位,共同探讨方言保护创新方案。这堂课不仅为信息科技教学开辟了全新路径,更以科技赋能文化,实现了人工智能与方言传承的有机结合,为方言的存续与发展注入强劲动力。

信息科组李伟培老师的《制作自己的智能小夜灯》课上,课堂以智能家居为切入点,引导学生分享家中常见的智能设备,并探讨智能灯具的实际应用。在李老师搭建的脚手架下,学生们通过积木块编程实现了灯具自定义功能,逐步体会到了“智能家居的逻辑本质上就是if语句”这一设计理念。在课堂展示环节,学生远程控制自己和他人的小夜灯,直观理解了物联网中“感知层—网络层—应用层”的工作原理。在小组讨论环节,学生们结合AI大模型展开奇思妙想,探讨如何利用掌控板开发更多生活中的实用设备,展现了丰富的创造力和探索精神。

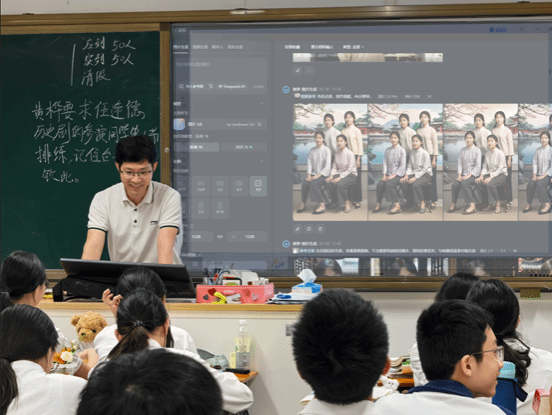

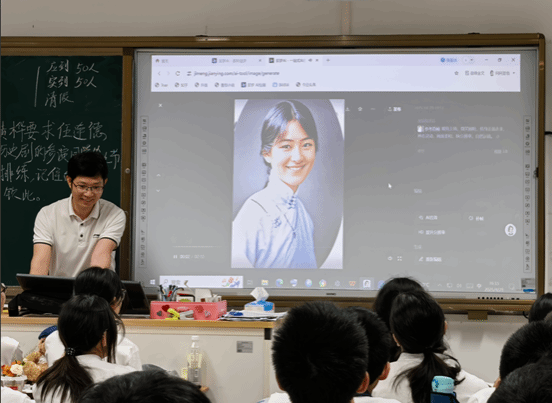

通用技术科组

通用技术科组莫春林老师完成了“AI赋能图像处理:从老照片焕新到设计草图智能创作”的课堂。莫春林老师带领同学们以AI修复还原林徽因照片入手,在课堂逐步展现AI处理图片的过程,通过综合运用豆包、即梦AI等AI平台,让同学们领略到当代智能科技为我们提供了前所未有的辅助手段,同学们利用草图自动生成功能迅速生成多个不同视角、风格的完整草图,能将粗糙的手绘草图转化为大师级风格,并完成修复莞中老照片并让人物动起来的实践活动。

心理科组

心理科组陈晓森老师以“我在未来等你——高考前心理赋能”为主题,通过“AI生成互动+冥想引导技术+未来愿景共创”多维度融合,打造沉浸式心理赋能场景,为高三学子注入迎战高考的积极能量。 课堂以人工智能技术为支点,精准对接高考心理辅导需求,通过情感可视化、行为科学化、愿景具象化的教学设计,推动学生从认知调整到行动转化,为“人工智能+心理教育”的深度融合开辟了崭新路径。